【

儀表網 研發快訊】近期,山東大學環境科學與工程學院劉汝濤教授團隊在新污染物環境行為與毒性機理研究領域取得系列新進展。相關成果發表在Environmental Science & Technology (10.1021/acs.est.5c01254)、Environmental Science & Technology (10.1021/acs.est.4c13148)、Environmental Science & Technology (10.1021/acs.est.4c06163)、Water Research (10.1016/j.watres.2024.121562)等國際知名期刊上。

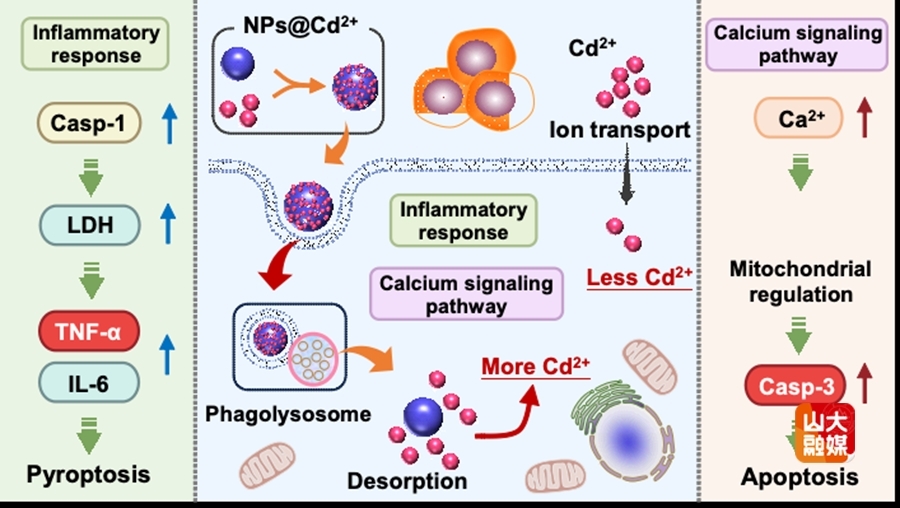

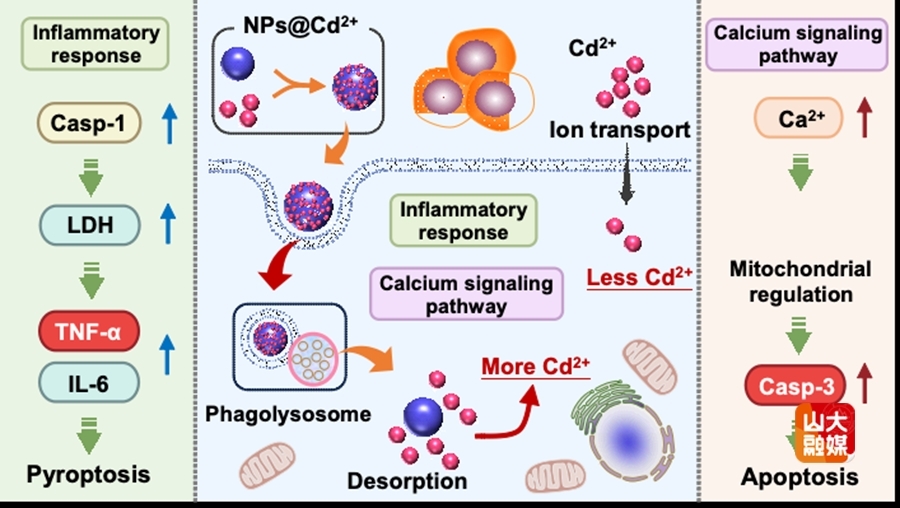

納米塑料(NPs)是全球關注的新興污染物。盡管目前研究表明NPs可以放大環境污染物的生物毒性,但其具體機制尚不清楚。團隊研究發現NPs誘導更高的鎘(Cd2+)細胞攝取量以及NPs負載的Cd2+在細胞內的解吸附行為,是NPs放大Cd2+細胞毒性的先決條件。在致毒途徑的鑒定中,研究人員通過轉錄組測序和表型監測發現,炎癥反應途徑和鈣(Ca)信號通路是導致Cd2+細胞毒性放大的主要分子事件。NPs協同Cd2+,更大程度地激活了炎癥性caspase-1依賴途徑和Ca2+-線粒體-caspase-3途徑,從而誘導了更嚴重的細胞焦亡和凋亡事件。研究闡明了NPs作為污染物毒性放大器的實際機制,為準確評估復合污染中NPs的風險提供了重要見解。

團隊探究了水生食物鏈中工程納米顆粒(ENP)的環境行為和毒性,重點關注了它們的生物吸收、凈化和營養轉移效率。研究人員發現雖然沒有觀察到生物積累或生物放大,但ENP的特性和生物轉化顯著影響了它們在Eubranchipus vernalis-Oryzias latipes食物鏈中的吸收和凈化率。研究還強調了顆粒特性和暴露途徑對毒性的影響,揭示了氧化應激導致的線粒體損傷和細胞功能障礙。就ENP特性而言,硫化和表面涂層積累強烈降低了O. latipes的毒性。上述研究表明,食物鏈基于不同ENP成分的積累和轉化強烈調節水生毒性,這有助于理解ENP的環境歸宿。

此外,團隊在飲用水中檢測并鑒定出八種新型一鹵代羥基苯甲腈類消毒副產物,并對其毒性效應與機制進行了科學解析。結果表明,新型一鹵代羥基苯甲腈在飲用水中的濃度為0.04-1.83 ng/L,其細胞毒性高于多種已知一鹵代芳香族消毒副產物。轉錄組分析表明,一鹵代羥基苯甲腈對CHO-K1細胞的主要致毒機制為免疫毒性和遺傳毒性,并具有一定的致癌潛力。定量結構-活性關系模型表明,氧化應激和細胞攝取效率是影響其細胞毒性的重要因素,并凸顯了飲用水中潛在的碘代羥基苯甲腈(如3,5-二碘-2-羥基苯甲腈)在未來研究中的重要性。上述發現對于更好地理解芳香族消毒副產物在飲用水中的健康風險具有重要意義。

相關研究工作得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃課題等項目的資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。