【

儀表網 研發快訊】近日,中國科學院大連化學物理研究所能源催化轉化全國重點實驗室動力電池與系統研究部(DNL29)陳忠偉院士、竇浩楨副研究員團隊在水系鋅離子電池(ZIBs)領域取得新進展。團隊開發了一種超薄分層固態電解質界面(SEI),有效解決了鋅負極在高電流密度和高深度放電(DOD)條件下的嚴重副反應和樹枝狀晶體生長問題,為高性能水系鋅離子電池的實際應用提供了新思路。

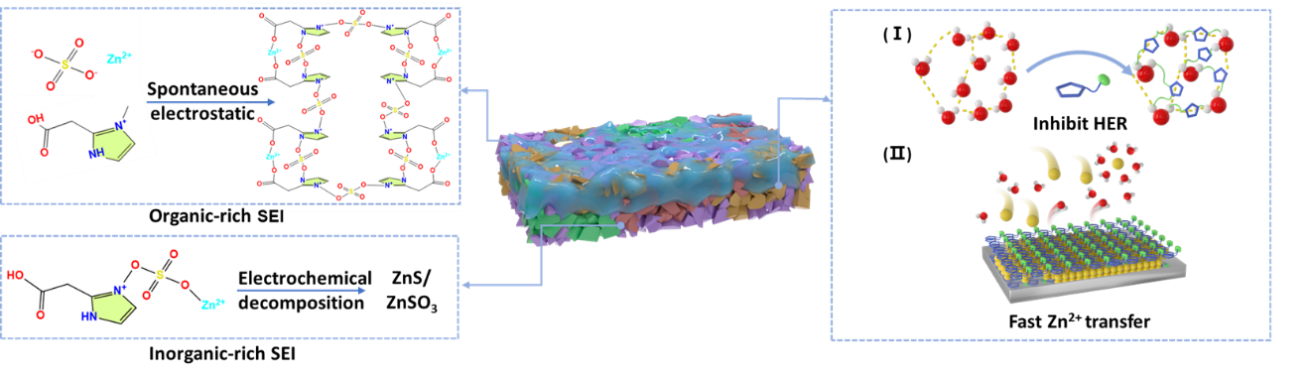

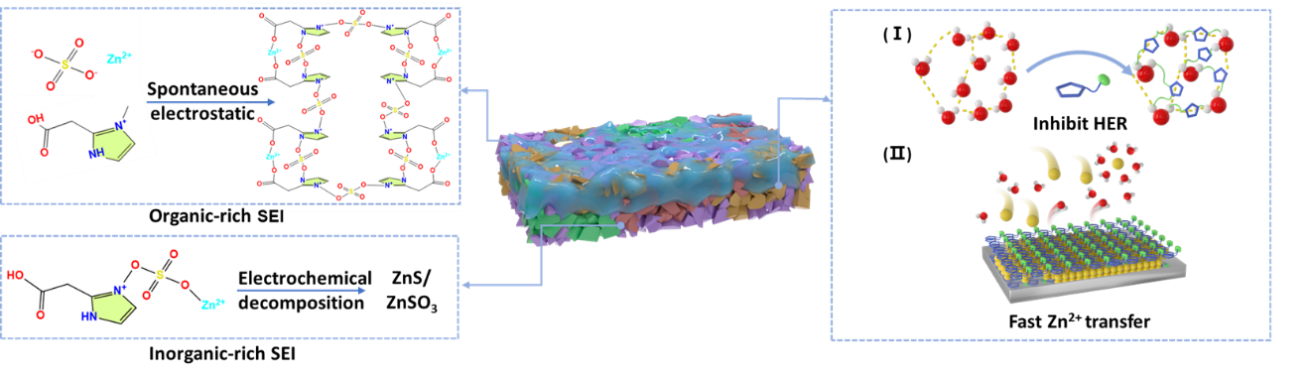

水系鋅離子電池因其在電網儲能中的重要潛力而備受關注,但鋅負極長期面臨副反應和鋅枝晶生長的問題,主要原因是缺乏適當的固態電解質界面層(SEI)。為解決這一問題,團隊提出了一種利用雙反應策略原位構建超薄分層SEI的方法,通過合理設計一種適用于低濃度水系電解質的功能性添加劑(CMIM),利用自發的靜電配位反應和電化學分解的協同作用,成功原位構建了具有明顯有機富集上層和無機富集內層的超薄分層SEI。這種SEI在小電流密度下作為“生長粘結劑”,在高電流密度下作為“方向

調節器”,顯著抑制了副反應和鋅枝晶的生長。

研究表明,Zn//Zn對稱電池在100mA/cm2下穩定循環超過400小時,在50mA/cm2下可循環1300小時,具有67.5Ah/cm2的累積鍍鋅容量。此外,鋅負極在85.4% DOD下表現出600小時的高可逆性。團隊驗證了該SEI在高負載條件下的Zn//PANI全電池和軟包電池中的性能,證明了其優越性和實際應用潛力。

相關研究成果以“In-Situ Solid Electrolyte Interface via Dual Reaction Strategy for Highly Reversible Zinc Anode”為題,于近日發表在《德國應用化學》(Angewandte Chemie-International Edition)上。該工作的第一作者是我所DNL29博士后徐霈雯。該工作得到中國科學院B類先導專項“能源電催化的動態解析與智能設計”、榆林中科潔凈能源創新研究院聯合基金等項目的資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。